Stadtteil Ostheim

Kurze Geschichte von Ostheim

Die industrielle Entwicklung im mittleren Neckarraum während des 19. Jh. führte zu einem raschen Anwachsen der Einwohnerzahl Stuttgarts. Die Bautätigkeit hielt mit dem Zustrom nicht Schritt, und bald fehlte es vor allem an preiswertem Wohnraum.

Der 1866 gegründete „Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen“ (ab 1933 „Gemeinnütziger Bau- und Wohlfahrtsverein Stuttgart“, jetzt „Bau- und Wohnungsverein“) begann unter der Leitung von Hofrat Eduard Pfeiffer (1835-1921) seine schon bisher segensreiche Tätigkeit auf den Bau von Wohnungen auszudehnen. Er wollte gesunden, billigen Wohnraum mit viel Luft und Licht schaffen. Die Häuser sollten außerhalb der Stadt und doch nicht zu weit vom Arbeitsplatz entfernt liegen.

Nach einem Aufruf waren bald die erforderlichen Gelder gezeichnet, und so erwarb der Verein ein passendes Gelände an der östlichen Grenze des Stadtdirektionsbezirkes zwischen Berg und Gablenberg. Es sollten Häuser für zwei bis drei Familien entstehen mit einem Gartenanteil. Um Eintönigkeit zu vermeiden, sollte jedes Haus ein etwas anderes Aussehen haben. Die Achse der Siedlung bildete die Neuffenstraße, den Mittelpunkt der Teckplatz (jetzt Eduard-Pfeiffer-Platz). Diesen Bebauungsplan entwarf Regierungsbaumeister Friedrich Gebhardt, die einzelnen Häuser planten die Architekten Karl Heim und Karl Hengerer. Lange vor der Fertigstellung waren die Wohnungen bereits vergeben.

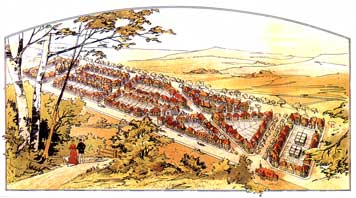

So stellten sich die Planer die neue Kolonie Ostheim vor. (Buchillustration, 1896)

Bei der Auswahl der Mieter war man vorsichtig; „asoziale Elemente“ sollten von vornherein ausgeschaltet werden, religiöse und parteipolitische Zugehörigkeit spielten dagegen keine Rolle. Man ging davon aus, dass die künftigen Bewohner schon einen gewissen Wohlstand erreicht hatten.

Am 6. Oktober 1891 wurde der Spatenstich für das erste Ostheimer Haus getan, und am 1. Juli 1892 zog der Malermeister Karl Gehr in seine Wohnung in Ostheim ein, am 13. Juli besichtigte König Wilhelm die neue Kolonie und an Jacobi (25. Juli) folgte die Masse der neuen Bewohner. Am Monatsende zählte die neue Kolonie bereits 134 Familien mit 700 Köpfen. Etwas mehr als die Hälfte der Zugezogenen kamen aus der Region Stuttgart, die meisten anderen aus dem übrigen Württemberg und Baden. Zur Berufsgliederung schrieb Pfarrer Stotz 1906: „In Ostheim wohnen viele Schreiner, Schlosser, Schriftsetzer usw., ferner Unterbeamte bei der Post und Eisenbahn und sonst allerlei kleine Leute.“

Die neue Ansiedlung war von vorneherein Teil der Stadt Stuttgart; die Neubürger mussten sich mit ihren Anliegen, „sofern nicht der an Ort und Stelle befindliche Schutzmann sie erledigen und ermitteln“ konnte, direkt an das Stadtschultheißenamt Stuttgart wenden.

Die Bauarbeiten fanden im Frühjahr 1903 offiziell ihren Abschluss. Was in der Kolonie noch fehlte, war ein Spielplatz – den stiftete Eduard Pfeiffer im Quartier zwischen Raitelsbergstraße, Kanonenweg, Alfred- und Rotenbergstraße, wo „die Jugend dem gefährlichen Getriebe der verkehrsreichen Straßen und dem Staub“ entzogen war; er wurde am 24. Mai 1903 feierlich eröffnet.

Eduard Pfeiffer und seine Frau Julie vor der im Bau befindlichen „Kolonie“. (Fotografie, 1895)

Infrastruktur

Für die Bedürfnisse der Einwohnerschaft und der zahlreichen Ausflügler aus Stuttgart eröffneten drei Gaststätten: der „Rechberg“ mit Biergarten, die „Teck“ und die „Ostheimer Bierhalle“ (ehemaliges Postamt 13) mit Biergarten und Kegelbahn.

Handwerker ließen sich zwischen Ostend- und Achalmstraße nieder, wo, um den Lärm von der eigentlichen Siedlung fernzuhalten, in den Hinterhöfen Werkstätten entstanden. Am Ostendplatz eröffnete eine Drogerie, die bald einer Apotheke wich. Der Teckplatz mit dem „Jünglingsbrunnen“ (1913, Karl Donndorf) blieb zunächst der Mittelpunkt der Kolonie mit einem Wochenmarkt (ab 1898, dreimal wöchentlich), dem Verwaltungssitz des Vereins, einer Poststelle, einem Polizeiposten und dem Ladengeschäft des Konsumvereins.

Eine Badeanstalt sollte als weitere Attraktion hinzukommen. Dazu erwarb 1898 Kommerzienrat Leo Vetter ein zwischen Ostheim und Gaisburg gelegenes, „bisher fast wertloses Gebiet“ und ließ hier das dann 1910 eingeweihte „Ostheimer Schwimmbad“ errichten; im Sommer 1911 kam ein Luft- und Sonnenbad hinzu.

Um die sozialen und religiösen Belange der ersten Bewohner kümmerte sich vor allem die evangelische Kirche. Besonders aktiv zeigte sich der Jungmännerverein, der 1892 am Ostendplatz eine Kapelle als provisorisches Gotteshaus errichtete. Schon wenig später erhielt Ostheim eine richtige Kirche: die Lukaskirche (1897-99).

Zur Betreuung der Kinder eröffnete die evangelische Kirche mit Unterstützung des Vereins im Betsaal der Kapelle am 20. April 1893 eine Kleinkinderschule. Fünf Jahre später konnte sie in das von Eduard Pfeiffer dem „Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen“ gestiftete Haus (Schwarenbergstr. 64) übersiedeln. Im Oktober 1896 war im gleichen Gebäude ein Kinderhort eröffnet worden. Für die Armen und Kranken sorgte eine evangelische Gemeindeschwester in der Rechbergstraße 6.

Neue Bauprojekte

Die günstige Lage der neuen Siedlung erkannten auch private Investoren, und schon 1895 begann der Bau von Mietshäusern am Ostendplatz, in der Florian-, Stuifen- und Roßbergstraße. Als dann 1901 Gaisburg der Stadt Stuttgart beigetreten war, konnte die Kolonie bis zur Alfredstraße erweitert und die Landhausstraße bis zur Talstraße in die Bebauung einbezogen werden. Als erste größere, geschlossene Siedlung errichtete der Verein 1911-13 die Siedlung „Ostenau“ im Dreieck Lehmgruben-, Abelsberg- und Landhausstraße. Hier sollten etwa 250 mittlere Beamte und Angestellte mit ihren Familien einziehen. Die Nachfrage war riesig.

In der neuen Siedlung schlossen sich 1892 Männer zum „Bürgerverein Stuttgart-Ostheim“ zusammen, um das öffentliche Wohl dieser Ansiedlung und ihrer Bewohner zu wahren und zu fördern; auch sollte die Geselligkeit unter seinen Mitgliedern gepflegt werden. Eine Vereinsbibliothek (Kanonenweg 151) mit 600 Bänden diente der Bildung. 1896 wurde sie in eine Volksbibliothek umgewandelt und in der Schwarenbergstraße 64 untergebracht.

Ein wichtiges Thema für die Ostheimer war die Verkehrsanbindung an die Stuttgarter Innenstadt. Im Juni 1899 stimmte der Stuttgarter Gemeinderat nach langer Diskussion für den Bau einer Straßenbahnlinie vom Charlottenplatz über Alexanderstaße, Eugensplatte und Kanonenweg nach Ostheim. Die Strecke wurde am 15. Juni 1901 übergeben.

Industriebetriebe in und um Ostheim

Nur der Name Lehmgrubenstraße erinnert noch an einen der ältesten Fabrikbetriebe im Stuttgarter Osten. Die zwischen der Haußmannstraße und Gablenberg anstehende Lehmschicht eignete sich zur Herstellung von Ziegelwaren. 1889 bestand in den Staibenäckern ein Ziegeleibetrieb mit Lehmgruben, Brennofen, Maschinen- und Kesselhaus. An der Haußmannstraße sollen die Gruben eine Tiefe von bis zu zwölf Meter erreicht haben. Diesem Betrieb folgten bis nach dem Ersten Weltkrieg mehrere ähnliche.

Zu jenem Zeitpunkt war dies schon lange nicht mehr der einzige Industriebetrieb hierorts. Gegen Ende der 1890er-Jahre siedelten sich zwischen Tal-, Ostend- und Rotenbergstraße die Geldschrank- und Schlossfabrik Goetz & Co. (Ostendstr. 75), die Korsettfabrik Brauburger & Karst (Kanonenweg 214a) und die Bettfedernfabrik Fritz & Bauer (Villastr. 61, heute Boslerstr.) an. Bald kamen weitere Fabriken in rascher Folge hinzu.

Zu den wichtigsten Arbeitgeber vor dem Ersten Weltkrieg gehörten die „Waldorf-Astoria-Cigarettenfabrik“ (1908 in die Hackstr. gezogen, mehrfach erweitert), die Strickwarenfabrik Paul Kübler (1910 in die Ostendstr. verlagert, ebenfalls mehrfach vergrößert) und die Stuttgarter Straßenbahnen (1910 auf die Fläche der ehemaligen Geldschrankfabrik übergesiedelt).

Die Ausweisung von Industriegebieten in Ostheim war 1914 im Wesentlichen abgeschlossen. (Nach dem Ersten Weltkrieg gab es nur noch wenige Neubauten, häufig wechselten aber die alten Fabrikgebäude ihre Besitzer.)

Blick in den Tabaksortiersaal der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. (Fotografie, 1913)

Der „rote Osten“

1893 bildete sich in Ostheim ein „Bezirk“, also eine örtliche Gliederung, des Sozialdemokratischen Vereins Stuttgart, der rasch viele Mitglieder fand. Entsprechend war das Wahlverhalten. Bei der Stichwahl um den Stuttgarter Sitz im Landtag erhielt 1900 der sozialdemokratische Kandidat Karl Kloß im Wahllokal „Volksgarten“ 76 Prozent der Stimmen. Die Ostheimer unterschieden sich damit nicht sehr von denen der Stadtteile Berg, Gaisburg, Gablenberg und Stöckach, wo die Sozialdemokraten zwischen 70 und 84 Prozent erhielten. 1913 zählte der Ostheimer Bezirksverein bereits an die 700 Mitglieder und hatte sich 1911 am Bau des Waldheims Gaisburg beteiligt.

Während des Ersten Weltkrieges zählte man zwischen dem 22. September 1915 und dem 15. September 1918 neun Luftangriffe auf Stuttgart. Auch der Ostendplatz war gegen Kriegsende ein Angriffsziel. Viele junge Männer aus Ostheim fielen.

Die politische Grundeinstellung der Menschen im Stuttgarter Osten änderte sich auch nach 1918 nicht. In den 20 hiesigen Wahlbezirken erhielten bei der Gemeinderatswahl 1919 die „Roten“ zusammen nur im Wahlbezirk 7 (Urach- und Landhausstr. 100-213) mit 48 Prozent weniger als die Hälfte der Stimmen. In allen anderen lagen sie deutlich darüber und erreichten im Wahlbezirk 10 (Einkorn-, Florian-, Kniebis-, Roßberg-, Stromberg-, Stuifen-, Uhlbergstr.) mit 77 Prozent (USPD 45, SPD 33 Prozent) den höchsten Stimmenanteil.

Der Ostendplatz wurde nun zum Sammelplatz der Unzufriedenen und zum Ausgangspunkt politischer Demonstrationen. Hier versammelten sich wohl auch die Ostheimer Spartakisten, die im Januar 1919 am Putschversuch in Stuttgart teilnahmen. Am 15. Januar kam dabei der 17-jährige Karl Fetzer ums Leben. Seine Beisetzung auf dem Bergfriedhof wurde zu einer machtvollen Demonstration der Spartakusleute und der Unabhängigen. Ein langer Trauerzug begleitete den Toten zum Grab, wo die Gesangvereine „Vorwärts“ und „Aurora“ revolutionäre Lieder sangen und Clara Zetkin sowie die Genossen Emil Unfried und Franz Engelhardt schworen, den Tod zu rächen.

Die aufgeheizte Stimmung entlud sich während eines Generalstreiks Anfang April 1919. Streikende verfolgten am 2. April eine kleine Militärpatrouille vom Ostendplatz bis in die Nähe des Luisenplatzes, wo sie den zuvor misshandelten 19-jährigen Soldaten Christian Kirchherr erschossen. In der Nacht zum 3. April 1919 wurde am Ostendplatz ein mit drei Personen besetztes Privatauto beschossen und der Fahrer schwer verletzt. Als sich immer wieder Menschenmengen auf dem Ostendplatz versammelten, machten die Sicherheitskompanien von der Schusswaffe Gebrauch und erschossen am 4. April einen Straßenbahner. Das Geschehen nahm bürgerkriegsähnliche Formen an.

Nach der Ermordung Kirchherrs nahm die Polizei mehrere Verdächtige fest, zwölf von ihnen wurden im September 1919 vor Gericht gestellt. Von den Angeklagten wohnte einer in Ostheim, je zwei in Stuttgart und Gablenberg und sieben in Gaisburg. Wer an dem Mord beteiligt war, konnte der Prozess nicht klären, da Zeugen ihre Aussagen widerriefen oder sich nicht mehr genau erinnern konnten. Das Gericht verurteilte fünf Angeklagte daher nur wegen erschwerten Aufruhrs und Landfriedensbruchs sowie Waffenbesitzes zu fünf bis zehn Monaten Haft, die anderen sprach es frei.

Neugründungen

In den folgenden Monaten beruhigte sich die Lage allmählich. Die Feiern zum 1. Mai 1920 verliefen in ganz Stuttgart friedlich, zu kleineren Versammlungen kam es auf dem Marienplatz, dem Wilhelmsplatz in Cannstatt und dem Ostendplatz.

In der Frühzeit der Weimarer Republik entstand hier auch Neues, das (zumindest in einem Falle) Bedeutung weit über Stuttgart hinaus erlangen sollte. 1919 gründete der Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, Dr. Emil Molt, die „Freie Waldorfschule“ und übertrug deren Leitung dem Anthroposophen Rudolf Steiner. Schon zehn Jahre später besuchten 1100 Kinder die Einrichtung, die damit die größte Schule in Stuttgart war.

1920 wurde das Josefsheim für katholische Arbeiterinnen und Arbeiter eröffnet, aus dem später eine renommierte Kinderbetreuungseinrichtung wurde. Als großes Siedlungsprojekt wurde 1921 die Straßenbahnersiedlung Friedenau fertiggestellt.

1921 wurde die Straßenbahnersiedlung Friedenau fertiggestellt. (Fotografie, um 1925)

Erfolgreich endeten die Bemühungen der (Arbeiter-)Sportvereine im Stuttgarter Osten um geeignete Sportplätze. Die bisherige Turnhalle und die Spielplätze im Neckartal hatten dem Neubau des Schlachthofes und der linksufrigen Neckartalbahn weichen müssen. Der „Turn- und Sportclub Gablenberg/Ostheim“ hatte seinen Sportplatz an der Ecke Fuchseck-/Ostendstraße aufgegeben und Platz gemacht für die Erweiterung der Küblerschen Fabrik. Nach zähen Verhandlungen erhielten die Vereine von der Stadt 1922 Sportplätze auf der „Ebene“ zugewiesen, an der Straße von der Geroksruhe nach Wangen.

Ende der 1920er-, Anfang der 1930er-Jahre gab es in fast allen Vereinen der Arbeitersport- und -kulturbewegung Auseinandersetzungen zwischen SPD- und KPD-Anhängern; dies führte zu einer heute kaum mehr nachvollziehbaren Reihe von Spaltungen, Umfirmierungen und Fusionen. So trennten sich zum Beispiel 1931 beim „Turn- und Sport-Verein Stuttgart-Ost“ und beim „Turn- und Sportclub Gablenberg/Ostheim“ blaue (sozialdemokratische) von roten (kommunistischen) Sportlern; die „Blauen“ gaben sich als „Freie Sportvereinigung Stuttgart-Ost“ einen neuen Namen, die „Roten“ sammelten sich im „Turn- und Sport-Verein Stuttgart-Ost“, der sich der „Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit“ anschloss.

Kämpfe

Zu einem folgenschweren Zwischenfall kam es, als eine Polizeistreife am 25. November 1923 in einem Lokal am Leonhardsplatz eine geheime kommunistische Versammlung entdeckte. Die Durchsuchung erbrachte einen Hinweis auf ein konspiratives Treffen in der Alfredstraße 7. Die beiden Beamten verhafteten die anwesenden Männer. Während ein Beamter in der Polizeiwache am Ostendplatz Verstärkung holte, wollte der andere, Oberwachtmeister Tschirsch, die Verhafteten in Schach halten. Als nach wenigen Minuten die Verstärkung eintraf, waren die Kommunisten geflohen; Tschirsch lag tot im Flur des Hauses – er war bei einem Feuergefecht erschossen worden. Nach den Tätern wurde jahrelang gefahndet. Im „Kommunistenprozess“ mussten sich im Juni 1927 zwölf Männer (mindestens drei davon aus dem Stuttgarter Osten) für die Tat und einen Sprengstoffanschlag verantworten. Alle Angeklagten bekannten sich stolz zur KPD, bestätigten auch, an der Sitzung in der Alfredstraße teilgenommen zu haben, bestritten aber, geschossen zu haben. Der Schütze sei vielmehr der 18 Jahre alte Gablenberger Schlosser Ferdinand Metsch, der aber in die Sowjetunion geflohen sei. Trotz wochenlanger Verhandlung war keinem die Täterschaft nachzuweisen. Wegen anderer Vergehen wurden die Angeklagten aber teilweise zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt.

In den Jahren 1924 bis 1928 beruhigten sich die Gemüter, im Stuttgarter Osten kam es zu keinen größeren gewalttätigen, politisch motivierten Auseinandersetzungen. Der Ostendplatz blieb aber weiterhin Treff- und Ausgangspunkt für Demonstrationen, so etwa am 28. April 1928, als die Sozialistische Arbeiterjugend einen Fackelzug durch Stuttgart unternahm.

Mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 und dem Auftreten der Nationalsozialisten änderte sich die Lage. Wieder herrschten Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Not. Die Schließung der Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria in der Hackstraße war ein schwerer Schlag; über 1000 Menschen standen plötzlich auf der Straße. Wie schon zwischen 1919 und 1923 gingen die Arbeitslosen durch die Straßen und bettelten um Brot und Geld.

Die Ostheimer Kommunisten trafen sich meist im „Volksgarten“ am Ostendplatz. Am 1. August 1931 rief die Leitung der KPD ihre Mitglieder zu einer „Antikriegsdemonstration“ auf. Trotz Versammlungsverbots kamen auch auf dem Ostendplatz mehrere hundert Personen zusammen, die von der Polizei auseinandergetrieben wurden. Die Demonstranten suchten die umliegenden Gaststätten auf. Aus dem Garten des „Volksgarten“ heraus wurden die Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen. Ruhe trat erst ein, nachdem die Beamten die Gartenwirtschaft geräumt und einige Gäste festgenommen hatten. Der Stuttgarter Osten blieb auch 1932 eine unruhige Gegend. Bewohner erinnern sich, wie die jeweiligen politischen Gegner durch die Straßen gehetzt wurden und um ihr Leben liefen.

Aufstieg der Nationalsozialisten

Bei den Gemeinderatswahlen 1928 waren die Nationalsozialisten noch eine unbedeutende Splittergruppe gewesen, ganz langsam wuchs ihr Stimmenanteil auch im Stuttgarter Osten.

Die Nachricht von der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 führte zu Unruhen in der Stadt. Die Kommunisten veranstalteten schon am Nachmittag jenes Tages lautstarke Kundgebungen. Auf der anderen Seite bekundeten die Nazis ihre Genugtuung, indem sie ihre Häuser mit Hitler-Fahnen schmückten. Nun wagten sie auch, durch den „roten Osten“ zu marschieren; am 4. oder 5. Februar 1933 zog die SA vom Stöckach durch die Raitelsbergsiedlung nach Ostheim und Gablenberg.

Deutlichen Zuwachs konnte die NSDAP erst bei der letzten „freien“ Reichstagswahl im März 1933 verzeichnen. Sie bekam aber nur in einem einzigen Wahlbezirk des Ostens (Stöckach-Realschule) mehr Stimmen als die „Roten“ zusammen.

Die Einweihung der neuen NS-Geschäftsstelle am Ostendplatz Anfang August 1933 nutzten die Nazis, um zu zeigen, dass der Platz jetzt in ihrer Hand war: Der Ostendplatz war zum Aufmarschplatz der braunen Kolonnen, der Parteigenossen, der SA und der SS, der „Hitler-Jugend“ und des „Bundes Deutscher Mädel“ geworden. Zur Feier von Hitlers Geburtstag 1935 (oder 1934?) ließ sich die NSDAP-Ortsgruppe Ostheim etwas Besonderes einfallen: Am 19. April teilte sie 30 000 „Hindenburg-Lichter“ aus; der ehemals „rote Osten“ sollte in Rot erstrahlen und ein „leuchtendes Symbol der Dankbarkeit und der Treue der Einwohnerschaft Ostheims Adolf Hitler gegenüber“ sein. Viele Stuttgarter sollen damals hierher gekommen sein, um das dreistündige Schauspiel zu sehen. 1937 bezog die NSDAP ihre neue Ortsgeschäftsstelle in der Landhausstraße 153.

Widerstand

Viele den Nazis unliebsame Bewohner des Stuttgarter Ostens, vorwiegend Kommunisten und Sozialdemokraten, konnten das „Schauspiel“ nicht bewundern, sie waren in den Monaten nach der „Machtübernahme“ bei Nacht und Nebel verhaftet und zunächst in die „Schutzhaftlager“ in Welzheim, auf den Heuberg bei Stetten a. k. M. oder auf den Kuhberg bei Ulm gebracht worden. Zu ihnen gehörte Hans Gasparitsch, der 1924-28 die evangelische Grundschule in Ostheim besucht hatte. Im März 1935 hatte er im unteren Schlossgarten auf den Sockel der Rossebändiger-Gruppe „Rot Front“ und „Hitler = Krieg“ gemalt. Er wurde verhaftet, kam zunächst ins „Hotel Silber“, dann auf den Kuhberg, anschließend nach Welzheim, dann ins KZ Dachau, wo er nach der Reichspogromnacht seinen jüdischen Mitschüler Richard Peritz sah. Von Dachau aus kam er über das KZ Flossenbürg ins KZ Buchenwald, wo er am 11. April 1945, nach zehn Jahren unmenschlicher Haft, von amerikanischen Truppen befreit wurde.

Ein anderer war Alois Vater, ein überzeugter Kommunist. Am 17. März 1933 wurde er verhaftet, zunächst ins „Schutzhaftlager“ Heuberg und dann auf den Kuhberg verschleppt. Am 31. März 1934 wurde er zur Erstkommunion seiner Tochter freigelassen. Er arbeitete aber illegal für die Partei als Kurier weiter. Unter dem Vorwand, er besuche seine Geschwister, transportierte er unter anderem in einem verschlossenen Korb das „Material“. Regelmäßig kam die Gestapo und durchsuchte die Wohnung, fand aber nichts. Am Abend des 23. Dezember 1934 wurde er wieder festgenommen. Zunächst kam er ins „Hotel Silber“. Von hier brachte man ihn auf den Hohenasperg, dann nach Welzheim und anschließend ins KZ Dachau. Die Befreiung durch die Amerikaner erlebte er im KZ Landsberg.

Gotthilf Bayh, sozialdemokratischer Gemeinderat und Betriebsratsvorsitzender des Gaisburger Gaswerkes, der in der Hackstraße 98 wohnte, wurde von den Nazis ebenfalls auf dem Heuberg eingesperrt und gezwungen, sein Mandat niederzulegen.

Dr. Jakob und Selma Holzinger

Die Juden Ostheims, schätzungsweise zwei Dutzend Familien, litten zunehmend unter den stattlichen Repressalien. Prominentestes Opfer hier war der 1878 geborene, beliebte Arzt Dr. Jakob Holzinger. Mit seiner Frau Selma wohnte er ab 1912 in der Landhausstraße 181 (heute Gebäude Vietal); im zweiten Stock hatte er auch seine Praxis. Hier wuchsen die beiden Kinder Hermine und Rudi auf.

1933 emigrierten die beiden Kinder. Nach der Pogromnacht am 9. November 1938 wurde Jakob Holzinger ins KZ Dachau verschleppt, kam aber, wohl wegen seiner Verdienste als Weltkriegsoffizier, wieder frei. Fliehen wollten und konnten die Holzingers nun nicht mehr: Sondersteuern für Juden und die Flucht der Kinder hatten die Ersparnisse aufgezehrt. Im Herbst 1940 verschenkte das Ehepaar viele Habseligkeiten. Ein Selbstmordversuch mit Gas schlug fehl; am 8. November 1940 brachten sich die beiden mit Gift um. Sie wurden auf dem Steinhaldenfriedhof beigesetzt. (1984 beschloss der Gemeinderat, dem neu geschaffenen Weg im Ostendzentrum den Namen Jakob-Holzinger-Gasse zu geben.)

Luftkrieg

Die alliierten Bomben richteten auch in Ostheim schwere Schäden an; so wurde das Straßenbahndepot am Ostendplatz völlig zerstört, die Lukaskirche brannte aus. Auch mehrere Wohngebiete waren betroffen, etwa die Ostenau am 14./15. April 1943. Die Kolonie selber kam vergleichsweise glimpflich davon.

Die weitgehend zerstörten Gebäude am Luisenplätzle unmittelbar nach den Luftangriffen vom 14./15. April 1943. (Fotografie)

Das Ostarbeiterlager „Landhaus“

In der Ostheimer Schule, im „Lager Landhaus“, lebten rund 500 russische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter (Mai 1944). Wann sie einzogen, ließ sich nicht mehr genau ermitteln. Sie unterstanden dem Leiter der Sofortmaßnahmen zur Beseitigung von Fliegerschäden. Gemeinsam mit etwa 1000 weiteren Ostarbeitern waren sie in über 130 Arbeitsgruppen auf das ganze Stadtgebiet verteilt. Internen Berichten zufolge war die „Einsatzbereitschaft und die Freudigkeit gut, Arbeitsunlust, Arbeitsverweigerung, Sabotageverdacht und Klagen gab es nicht.“ Lobend wird der Einsatz der Fremdarbeiter beim Löschen nach Fliegerangriffen erwähnt. Eine Ostheimerin erinnert sich: „Jeden Morgen marschierte eine Kolonne Richtung Gaisburg zum Arbeiten. Sie waren arm dran und hatten wenig zu essen. Wenn die Bevölkerung ihnen etwas Essbares zustecken wollte, hinderte sie ein deutscher Wachmann daran und drohte ihnen, sie würden verhaftet.“

Zunächst waren die Ostarbeiter im Neubau der Schule in recht großen Räumen untergebracht. Beim Luftangriff am 19. Oktober 1944 fiel dieser Teil den Bomben zum Opfer. Eine Zeitzeugin: Vor dem brennenden Gebäude „standen auch die Fremdarbeiter, jammerten, weinten und schrien. Andere wiederum hatten ihren Rosenkranz um die Hand geschlungen und beteten“.

Grundsätzlich war Ostarbeitern das Aufsuchen des Bunkers bei Luftangriffen verboten. Dies wurde aber nicht überall beachtet, die bei Kübler beschäftigten Polinnen etwa gingen in den Wagenburgtunnel; dort durften sie allerdings nicht in das Innere, sondern mussten sich im Eingangsbereich aufhalten. Ein anderer Zeitzeuge: „Bei Luftangriffen suchten wir den Stollen am Klingenbach auf. Er war zum Teil von russischen Frauen und Männern in den Berg getrieben worden. Wenn es einen Alarm gab, mussten sie heraus, und nur die Deutschen durften hinein.“

Nach der Zerstörung des Neubaus bezogen die Ostarbeiter das erste und zweite Obergeschoss im Altbau. Die Raumverhältnisse waren hier mehr als beengt, und es regnete in die Zimmer hinein. Wie lange die Zwangsarbeiter nach Kriegsende in der Schule blieben, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, vermutlich bis September 1945.

Zentrale Funktionen

Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg kam auch in Ostheim zügig voran. Zahlreiche Menschen kamen neu in den alten „Zuwandererstadtteil“, Vertriebene und Flüchtlinge zunächst, später „Gastarbeiter“ aus Süd- und Südosteuropa. Heute hat mehr als die Hälfte aller Ostheimer einen Migrationshintergrund.

1957 trat in Stuttgart eine neue Bezirksverfassung in Kraft, die auch die Innenstadt in Bezirke aufteilte. Ostheim bildete von nun an zusammen mit Berg, Gablenberg und Gaisburg den Stadtbezirk Stuttgart-Ost.

Die einst bedeutenden Industriebetriebe verschwanden während der zweiten Hälfte des 20. Jh.; Dienstleistung, Handel und Handwerk in meist kleinen und kleinsten Einheiten bestimmen hier das Bild.

Dem zunehmenden Autoverkehr begegnete man mit einer großflächigen Verkehrsberuhigung (1980), die weite Bereiche des Stadtteils entlastete, die Probleme im verbliebenen Straßennetz jedoch verschärfte.

Seine offene Stimmung, aber auch die Lage Ostheims mitten im Stadtbezirk und eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, vor allem aber das Angebot an freien Flächen führten dazu, dass sich hier immer mehr Funktionen für den Gesamtstadtbezirk ansiedelten, zunächst etwa das Leo-Vetter-Bad (1962), die Turn- und Versammlungshalle sowie die Stadtteilbücherei Ost (heute Eduard-Pfeiffer-Bücherei, beide 1964). In ehemaligen Straßenbahngebäuden kamen 1973 die AWO-„Begegnungsstätte“ für ältere Menschen und das Jugendhaus Ostend hinzu. 1991 wurde die Polizeiwache nach Ostheim verlegt. Ab 1981 entstand das „Ostendzentrum“, dessen (vorläufigen) Abschluss das Ost-Rathaus (offiziell: Bürgerservicezentrum) bildet. Zahlreiche Kultureinrichtungen tummeln sich hier, etwa die Kleinkunstbühne „Laboratorium“ (seit 1972), Dein Theater (1984), das Puppentheater Tredeschin (1995), das Kulturwerk (1996) oder das Theater LaLune.

Das 2002 eingeweihte Ost-Rathaus, offiziell: Bürgerservicezentrum. (Fotografie, 2003)

Der vorstehende Text ist weitgehend, stark gekürzt und bearbeitet, dem Band von Dr. Elmar Blessing und anderen entnommen:

Ostheim und seine Schulen 1903-2003. Stuttgart 2003.